私がすごく疑問に感じるのは 「その人らしさを大切に」「認知症のある方に寄り添ったケア」 と唱えられることはあっても 実際の実践は、単にハウツーの当てはめをしているだけというケースが多いことです。 「〇〇という時には△△す …

「非習慣的遂行機能の評価」 当院に実習に来る学生さんには、遂行機能の評価は習慣的遂行機能と非習慣的遂行機能の2つを評価するように指導しています。 でも認知症の病態が進行してくると、非習慣的な遂行機能評価の「使えるバッテリ …

「バリデーションセミナー2014のお知らせ」 今年も開催されます。 バリデーションセミナー2014! 平成26年7月19日(土)の東京会場を皮切りに、大阪・福岡・名古屋でも開催されます。 認知症のある方とのコミュニケーシ …

徘徊や暴言、暴力、異食や大声等のBPSD(Behavioral and Psychological Smptoms of Dementia:認知症の精神・行動症状)は、ご本人も介助者も困ってしまいます。 タイトルに引かれ …

以前にある研修会を聴講した時に、他職種の方から講師に対して「認知症のある方に作業選択をどのように考えたらいいのですか?」という質問がありました。 他職種でもこんなに真剣に本質を考えている人がいるのだということを知り、とて …

「認知症本人と家族介護者の語り」ディペックス・ジャパン NPO 健康と病いの語り ディペックス・ジャパンが運営するサイトをご紹介いたします。 認知症の家族介護者35名と7名の当事者のインタビューを動画で視聴することができ …

認知症のある方に出会ったら… 「認知症」という診断名がすでにある方なら、まず最初にADLとコミュニケーションを評価しましょう。 ADLとコミュニケーションのそれぞれについて 何ができるか、できないか。 どこまでできて、ど …

いわゆる暴言、介護抵抗があるAさんとお散歩に行きました。 そろそろ昼食の時間になるので (Aさん、もうじき11時30分になるところですから、そろそろ戻りましょうか?) と私が尋ねた時のAさんのお答えが 「11時30分にな …

農家の90歳のAさん。 車いすに座っているけど移動するのでフットプレートに足をのせてほしい。 そこで職員が言った言葉が「オミアシヲアゲテクダサイ」 Aさんは足をあげることができませんでした。 接遇は、とても大事だと思いま …

2013年が始まり、最初の1ヶ月がそろそろ経とうとしています。 今年もナオミ・フェイルさんが5月に来日してバリデーションセミナーが開催されます。 詳細はこちらをご参照ください。 公認日本バリデーション協会http://w …

Previous

Next

いよいよ今年も残り僅かとなりました。

みなさま、年の瀬をどんな風にお過ごしでしょうか。

今日で仕事納めだった方も

そうでない方も

今年はお世話になりました。

どうもありがとうございました。

6月に「よっしーワールド」が始まり

10月に「よっしーずボイス」が始まりました。

このコンテンツに、たくさんの方のご訪問をいただいていることを

とてもうれしく思っています。

と同時に、

日々の臨床で困難を感じている人が多いのだろうと推測します。

認知症のある方への対応について

私の拙い経験で試行錯誤してようやくわかったあれこれを

いろいろと書き綴ってきましたが

このコンテンツを

単なるハウツーものには決してしたくないと考えています。

具体的なカタチにしないと届かないから

具体的なカタチにはしているけれど

私が本当に届けたいのは

それぞれのカタチが意味する考え方なのです。

神は細部に宿りたまふ

God is in the Details

来る年がどんな年になるのか見当もつきませんが

引き続き、「よっしーワールド」と「よっしーずボイス」

どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

みなさま、どうぞ良いお年をお迎えください。

(新年は、1月4日から記事更新を始めます)

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/229

玉手箱よりも難易度は高いですが

幼稚には見えないし

扱いやすい大きさで

問題の上に直接ピースを置いて試行錯誤できるのがミソ。

Act.をためらいがちな男性陣にポイント高し。

詳細は下記コンテンツをご参照ください。

「作業療法Tips&PDF>イージーキューブ」

http://kana-ot.jp/wpm/tips/post/121

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/220

老健にいる時には

身体面でも認知面でも自主トレを提供していました。

市販されている机上課題もよく使っていました。

簡単なものではこれ。

見本と同じものをつくる「お手製コース立方体」

…と言えばわかりやすいかな?

商品名は「玉手箱」

詳細は下記コンテンツをご参照ください(^^)

「作業療法Tips&PDF>立体ピクチャーパズル玉手箱」

http://kana-ot.jp/wpm/tips/post/117

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/216

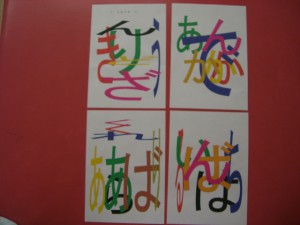

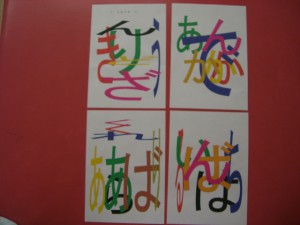

これは超オススメ問題です!

変形されたり重なり合っているひらがなを読みとって

並び替えると何という言葉になるのかを考える頭の体操です。

自分で作る問題なので

対象者に合わせて難易度の調整がカンタンにできます。

難易度の調整は

1)文字数

2)文字の重ね具合

3)文字の変形具合

4)興味のある分野

などで無限のバリエーションが創り出せます(^^)

詳細&見本の問題は下記コンテンツをご参照ください。

「作業療法TiPS&PDF>お役立ちPDF>重ね文字並べ替え問題」

その1

http://kana-ot.jp/wpm/tips/post/157

その2

http://kana-ot.jp/wpm/tips/post/173

その3

http://kana-ot.jp/wpm/tips/post/181

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/224

ジグゾーパズルの箱には完成図が描かれていますが

小さくて見にくいですよね。

パズルは私が1度作ってデジカメで撮って

プリントアウトしたものを用意します。

見やすいようにブックスタンドを使います。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/203

使う道具の選択も重要。

協調性、巧緻性が低下している方の場合には

HBではなくて、2Bや4Bの鉛筆を使います。

柔らかめの芯が筆圧のコントロールを肩代わりしてくれます。

自分が書いた字がふるえている、曲がっている、書きにくい

…など「文字を書く」という体験は

その都度明確なフィードバックがはいります。

書きにくい、書けなかった…

という失敗体験につながらないように使う道具も選択します。

食事場面を観察しておけば

対象者の方に負担をかけることなく

手指の機能や道具の操作性のスクリーニングができます。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/202

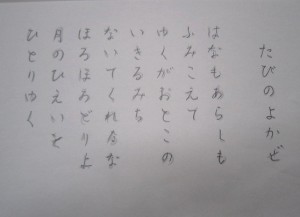

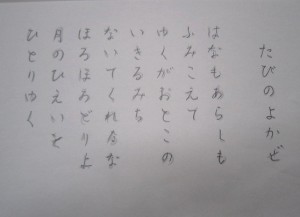

書くことでは題材選びも工夫します。

脳卒中後遺症のある方には、線や形や五十音の練習もしますが

認知症のある方の場合には、歌詞をよく使います。

大抵の方は、黙読しながら書くので

手続き記憶を活用できます。

同じ歌詞でも

漢字まじりとひらがな中心の2種類用意します。

また、同じ歌詞でも

直接なぞれるものと見本をみながら書きこむ2種類を用意します。

こういう時にパソコンは便利です(^^)

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/200

段階付けは下絵の大きさでもできます。

A4サイズとハガキ大の大きさでは

A4サイズのほうがエネルギーを必要とします。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/214

最近のコメント