あけましておめでとうございます。

本年も情報発信に努めていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

・記憶の連続性を確認したい時には事実確認を優先する

・エピソード記憶を聴いている時や認知症のある方が言いたいことがある時には

感情に焦点を当てて聴く

認知症のある方と話をする時には必ず自分の意図を明確にしています。

記憶の連続性を確認したいのか

認知症のある方に感情表出を促したいのか

意図が異なれば対応も変わります。

記憶の連続性を確認したい場合についてご説明します。

まず、その方の日課に沿って体験直後に尋ねます。

例えば、昼食後に(今日のお昼ご飯はいかがでしたか?)と尋ねます。

「おいしかったよ」

だけだと判断できないので

(何が一番おいしかったですか?)と尋ねます。

そこで具体的に献立名が返ってくれば覚えていることが推測されます。

(再生の可否を確認します)

ここで具体的な献立名が返ってこなければ

こちらから献立名を提示します。

(聴覚情報で再認ができるかどうかを尋ねます)

この時の答えや表情から再認可能かどうかが推測できます。

単にお愛想で応じてくれただけで再認が曖昧と思えば

他の場面で複数回、情報収集するようにします。

「このあと〇〇時にお部屋に伺いますね」とお伝えしてから

〇〇時に訪室した時の様子を確認します。

「あら、すみませんね」

「お待ちしていました」

と返ってくれば、お伝えした時刻から△時間は覚えてくれていたことがわかります。

「あら、どうしたんですか?」

と返ってくれば、お伝えした時刻から△時間は記憶の保持が困難だったことがわかります。

このように、意図的な会話ができれば

なんてことのない話の中で、拾えるエピソードがたくさんあることに気がつきます。

記憶の連続性については、こちらが意識してさえいれば

会話だけでもかなりの情報を収集できます。

認知症のある方が帰宅要求をしている時など

感情表出を促したい時には事実かどうかではなく

その方の感情に焦点を当てて話を聴くようにしています。

例えば

90歳代の方が

「お父さんの先生が亡くなったからお通夜に行かなくちゃ」

と発言された時に

ここで「お父さん」が夫なのか父を指しているのかはわかりませんし

どちらであったとしても既に亡くなられていることは事前情報から把握できています。

その先生であれば、おそらく亡くなられていると思われますが

いずれにしても、それらの事実はさておき

「お世話になった方が亡くなられたから最後のご挨拶に伺いたい」

という気持ちは理解できます。

「とてもお世話になった方が亡くなられたんですね」

「それでお通夜に行こうとしていたんですね」

「不義理なことはできないですよね」

その方の特性を把握できていれば

どのような言葉を選択したら良いかは自然と浮かび上がります。

その方のほうから

どんな先生だったか語り始める時には

その方に任せて語られていることをイメージしながら聴いていきます。

必要に応じて沈黙も大切にします。

帰宅要求があると

話を逸らそうとしたり

気を逸らすために何かさせたり

といった対応をする人は多いけれど

帰宅要求があった時に介入可能であれば

きちんと感情表出を促すことで(だけで)

自然と帰宅要求が収まってしまうということは多々あります。

HDS-Rの得点が1桁の方でも

単なる説明(聴覚情報)や視覚情報のを併せて提供すると

再認することができる方は数多くいます。

人権擁護と認知症がご専門の齋藤正彦医師は

「微笑みながら徘徊する人はいない」

「微笑みながら帰宅要求する人はいない」

と言っていましたが、本当にその通りだと思います。

必死になって訴えている方に対して

気を逸らす対応をしていたら

信用してもらえなくて当たり前だと思います。

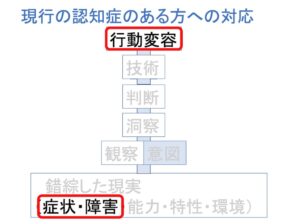

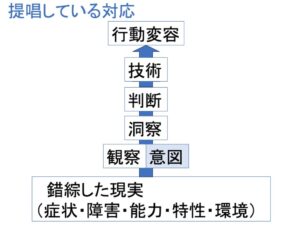

現行で常識的な対応とされていることでも

よくよく考えるとおかしな対応って結構あります。

じゃあ、どうしたら良いのか、改善提案をしていきますね。

最近のコメント