平成28年11月26日(土)27(日)新潟朱鷺メッセにて開催される

第23回日本精神科看護専門学術集会で

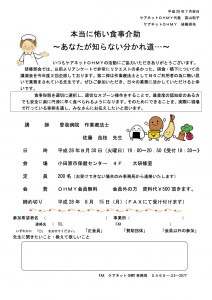

《実践セミナー》【認知症看護】作業療法士から学ぶ技(ワザ)

「食事介助を変えれば食べ方が変わる」

のプログラムでお話をさせていただきます。

一般社団法人日本精神科看護協会 http://www.jpna.jp

第23回日本精神科看護専門学術集会 http://jpna-gakujutsu.jp/senmon/

今後、精神科病院に入院する認知症のある方は

重度化・障害の複合化というように、より困難なケースが増えることが想定されます。

そのような方の食事介助というのは非常に大変です。

職員も大変ですが、認知症のある方ご本人も大変です。

本来、楽しみであるはずの食べることが苦痛・困難になってしまうのは

認知症のある方ご本人にとっても、美味しく食べていただきたいと願っている職員にとっても

辛く哀しいことです。

でも、そのような困難を改善することは可能です。

認知症のある方の食べることを援助することができるようになるためには

「食べる」ことと「認知症」についての両方の知識が必要です。

誤嚥性肺炎を再燃させず、CRPも陰性化したままでもう一度食べられるようになる

ムセっぽくなってしまった方がムセずに食べられるようになる

口腔内にためこんでいた方がスムーズに食べられるようになる

舌でスプーンを押し出してしまって、なかなか食べられずにいた方がスムーズに食べられるようになる

コップ1杯のお茶ゼリーを40分かかってやっと摂取していた方が5分で摂取できるようになる

125ccのペムパルという栄養補助食品1本を40分かかってやっと摂取していた方が20分でソフト食1人前を食べられるようになる

これらは本当に起こっていることなのです。

嚥下5相をどのように介助に活かし

どのように介助を考えるのか

その考え方を事例を提示することでお伝えします。

《実践セミナー》ですので、実際にスプーン操作のデモンストレーションも考えています。

経口から安全に円滑に早く食べられるようになることは

認知症のある方にとっても

ご家族の方にとっても

職員にとっても

とても大切なことです。

そして私たちは、「食べることの援助」の実践を通して

食べさせる(使役)ことと食べることの援助(援助)の違いを体験することができます。

その体験はメタ認識を通して他の援助場面での自分自身の実践の振り返りと

もう一段深い視点による実践を否応もなく問い返してきてくれます。

認知症のある方に寄り添ったケアとは何か

尊重と迎合の違いは何か

問いも答えも

私たち自身の実践の中にある

それを教えてくれるのは

目の前にいる認知症のある方なのだということを

最近のコメント