自力摂取している方に

スプーンの工夫もしますが

介助が必要な方に食具を選択することも

食べる能力を発揮していただくためには重要です。

「何を」「どんな風に」

の部分で言えば、「何を」という食形態に関して検討されても

「どんな風に」の介助方法の部分は意外と疎かにされがちです。

スプーン操作の基本を知らない人はとても多くいます。

「スプーン操作を見直すべき兆候」をご覧ください。

これらの兆候ひとつひとつを

「私はしていない」と言明できる人がどれだけいるでしょうか?

「そんなところ見ていなかった」という人の方が圧倒的に多いはずです。

ぜひ修正していただきたいと思います。

そうすれば認知症のある方や生活期にある方が

どれだけ食べるチカラを持っているのか

どれだけ誤学習を起こしているのか

どれだけ誤学習から正の学習へ切り替える能力を持っているのか

ということがはっきりとわかるようになると思います。

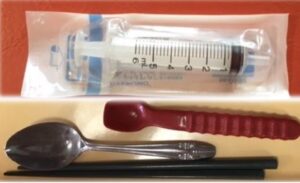

通常使っているスプーンにとらわれることなく

必要であれば、Kスプーンとまでいかずとも

小さな平らなスプーンも使いますし、箸も使います。

幼児用のマグカップを使用したこともあれば

ストローを使うこともあれば

シリンジを使ったこともあります。

食具の選択には大きな意味があります。

準備期に直接的な影響を及ぼします。

つまり、

食具の選択は、準備期の能力を把握しているからこそできるのです。

臨床現場あるあるなのが

不適切なスプーン操作にも適応しようとして誤学習を起こすと

「食べる」協調性が低下してしまうことです。

協調性が低下した結果としての食べにくさを

表面的に捉えて問題視するような方法論は

あまり効果的ではありません。

むしろ、今の能力でラクに食べられるような

食形態と食具と介助方法を選択して

食べ方の再学習を図る方が効果的です。

協調性が低下したとしても

能力はさまざまに発揮されています。

上唇を丸めて取り込めないけれど

口唇閉鎖だけはできる。ということも多々あります。

体力低下していると

上唇を丸めてとりこむだけのパワーがない

ということも多々あります。

そのような時には

箸を使って介助した方がラクに食べられ

再学習が進展しやすい

ということがよくあります。

開口しなかった方が

開口してくれるようになると

それだけでホッとして(気持ちはわかりますが)

食べ方の観察・洞察なしに

スプーンでどんどん介助してしまうということも

食事介助の現場あるあるです。

食べ方をきちんと観察していれば

確かに開口はするけど上唇のとりこみが見られずに

上の歯でこそげるようなとりこみを代償として用いていることに

気がつくこともあるでしょう。

このような代償も誤介助誤学習の結果なのですが

そのことに気がつけずに漫然とした食事介助を続けていると

今は開口して食べられていても

早晩送りこめなくなってため込んだり、

また開口しなくなったり、

という状態になってしまいます。

食べ方の観察・洞察ができないと

今、表面的に結果として起こっている事象

しかも介助者にとっての不都合な事象しか見ていないために

短期的なメリットを追求し、かえって長期的な困難を惹起する

ということが食事介助の現場で起こっていることです。

摂食・嚥下5相の知識に基づいた観察をしながら介助することの重要性を

どんなに強調しても強調しすぎることはないと感じています。

準備期の能力発揮には段階がある・・・・・・・・・・・・・・・・

・上唇を丸めてとりこめる

・上唇を丸めてとりこめないが、とりこもうとする形にはなる

・上唇でとりこもうとする形もみられないが、口唇閉鎖はできる

・口唇閉鎖も不十分

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これらの段階が

誤学習なのか、自身の代償も含んでいるのか

食塊の認識がどの程度可能なのか

といった観察・洞察のもとに

通常スプーンを使用するのか

小さくて平らなスプーンを使用するのか

箸を使用するのかを判断します。

水分摂取に関しても

ストローが良いのか、スプーンが良いのか、コップが良いのか

判断していきます。

脱水や低栄養で体力低下していると

通常のスプーンで「食べる」ことで

摂取するエネルギー、栄養補給、インプットよりも

消費するエネルギー、アウトプットの方が多くなり

体力消耗してしまいがちです。

そのような時にも身体の負担の少ない

液体の栄養補助食品を使用したり

上唇でのとりこみをせずとも食べられるように箸を使用したりします。

食べ方や飲み方の改善に伴い、食具も切り替えていきます。

準備期=食塊のとりこみ=食事介助

というのは、本当に怖い

経験を重ねるにつれ

認知症のある方の「食べる」チカラの凄さを知るとともに

食事介助の怖さを思い知らされています。

最近のコメント