Tag: 食事介助

8月7日(日)にグランキューブ大阪にて

(株)geneさん主催の「認知症のある方への食べることの対応」セミナーが開催されました。

参加してくださったみなさま、おつかれさまでした!

運営に携わられたHさん、どうもありがとうございました!

外は真夏、猛暑に燃える大阪にて

こちらも負けじと?お話をさせていただきました (^^;

そのせいかどうか

いつもにまして、あっという間に時間が過ぎてしまった感じがしました。

もう終わりか。。。みたいな (^^;

実技があると、やっぱり楽しいですよね。

自然と参加者間で交流できちゃうし。

自分で感じると、よくわかるし。

1人でも多くの方に「本当に現実に起こっていること」を知ってほしい。

そして、1人でも多くの方が

安全に円滑に早く美味しく、できるだけ長く経口摂取できる能力を維持してほしい。

心の底から強く強く願っています。

追伸:

何人かの方に「ブログ見てます」とお声かけいただきました (^^)

アクセス数は、毎月ウェブ管的知恵袋で出るので確認してますが

やっぱり直接言われる方が実感が伴って嬉しいです (^^)

引き続き、お立ち寄りくださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます m(_ _)m

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2611

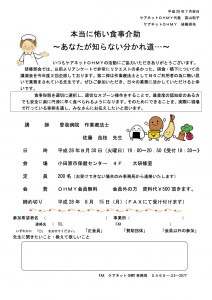

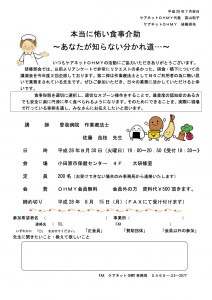

8月30日(木)19:00~20:50

小田原保健センターにて

食事介助の研修会でお話をいたします。

タイトルは

「本当に怖い食事介助〜あなたが知らない分かれ道〜」

ちょっと、夏バージョン過ぎたかもしれませんが (^^;

本当にこのタイトルの通りなんです。

知っているか、知らないかで全然違ってくる。

事例を通して

何が起こっていたのか、嚥下5相にそってご説明します。

現行の摂食・嚥下への対応は

脳血管障害後遺症をベースに考えられているものなので

それをそのまま超高齢者や認知症のある方に

表面的に当てはめても結果は出ません。

じゃあ、どう考えたら良いのか

その考え方をお伝えします。

最重度の認知症のある方でも

食事場面への介入だけで

食べ方が変わります。

より安全により円滑により早く

食べられるようになっていきます。

脳萎縮の少ない脳の健康な部分が多い人なら

もっと早くお互いが楽に

食べられるようになっていきます。

そのことを

1人でも多くの方にお伝えしたいと思っています。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2586

その時々の状態を

的確に把握して的確に対応することで

その時々で食べられるようにしていくことで

食べ方も良くなり

少しの配慮で食べられるようになっていく

今まで一番少ない一口量は

シリンジで2ccから始めたケースがありました。

その他にも3ccとかあるし

ペムパルという栄養補助食品1本125ccを30分かけて摂取とか

お茶ゼリーコップに1杯を30分とか

当たり前によくあります (^^;

最初はお互いに大変ですけど

そういう量しか摂取できない方でも

多くの場合に通常の食事時間帯に通常の提供量が

食べられるようになっていきます。

2ccや3ccしか飲めない…ということを

認知症のある方のそういう状態像だという「原因」と認識するか

そういう状態像を来した「必然」があると認識するか

その違いは本当に大きい。

「原因」と認識している限り

食べ方を良くしていくことは難しい

結果として、脱水や低栄養や誤嚥性肺炎を予防することも

食べられるようになることも難しい

今までそういったことが「常識」や「現状」として

認識されていたのではないでしょうか?

でも本当はそうじゃない

「必然」と認識すれば

もう一度、私たちの実践を振り返り

異なる実践へのチャレンジをすることができる

その結果

重度の認知症のある方でも

もう一度安全に楽に円滑に早く

食べられるようになっていく

これは

本当に起こっていることなのです。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2572

POST

理学療法士による、リハビリ職者をめざすためのサイト

http://1post.jp

こちらに私の連載記事の最新号が掲載されました。

タイトルは

「誤介助が原因の 改善できる食べ方」

http://1post.jp/2016/06/29/demenia_ot_colum06/

こちらの記事で示した状態像のある方は

あるあるなケースです (^^;

今まではムセていなかったのに

最近よくムセる。。。という方は

早く適切に対応することによって

もう一度ムセなく食べられるようになります。

是非、記事を読んでみてください m(_ _)m

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2544

ときどき、ホントに哀しくなるようなことを聞きます。

食べられる機能、状態ではないのに

そこを的確に、障害と能力の把握ができない人たちが

とにかく「食べなさい」と叱咤激励したり。。。

無理矢理食べさせたり。。。

知識と技術がないから

できることがそれしかないのだろうとは思いますが

逆効果にしかならないことは

やめてほしいとすら、思ってしまいます。

ご本人は、ちゃんと食べにくさを感じているのだから

食べにくいのはわかる

でも、大丈夫

こうしたら食べやすくなる

という方法を具体的・現実的に探して提案できることが

私たち対人援助職の仕事だと考えています。

そういう私たちがすべき努力をしないで

「食べなさい」

「食べなきゃダメよ」と言うだけだったり

無理矢理食べさせたりするのは

あまりに安易だと思うし

そんなことをしても

単に食べられなくなるのを先延ばししてるだけだし

そんな介助を受け続けていると

誤介助による誤学習によって

どんどん食べられなくなってしまいます。

プラスがないだけなら、まだしも

マイナスになってしまうんです。

そのマイナスのつけをいったい誰が払うのか

次の施設や病院のスタッフとご本人が払うなんて

なんて不合理なんだろうと腹立たしく思うことすらあります。

でも、私がすべき仕事は腹を立てることではなくて

大変でしたね

でも大丈夫

もう一度がんばって

こうしたら食べやすくなりますから

という方法論をみつけて

具体的・現実的に実践して

食べやすくなるように援助すること

認知症のある方が

「あなたの介助では私は食べにくくてイヤ」

と言葉にしないからといって

そう感じていないわけではないのです。

そんな食べにくい介助でも

必死になって食べようと合わせてくれてるんです。

そんな報われない経過のあとですら

もう一度食べやすくなろうと挑戦しているんです。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2537

POST 理学療法士による、リハビリ職者を目指す人のためのサイト

http://1post.jp

に連載記事が掲載されました。

「望ましいスプーン操作とは?」

http://1post.jp/2016/04/05/interview_ot_dementia_colum04/

たくさんの方に

「いいね!」や「シェア」をしていただき

どうもありがとうございます m(_ _)m

前回、食事介助における不適切なスプーン操作について

記載しましたので

じゃあ、どうしたらいいのか…という内容です。

書いてある内容は一般的な内容ですが

このあたりに気をつけるだけで

重度の認知症のある方でも

ムセが減ったり、

喉頭挙上のタイミングが整ってくる方は

かなりたくさんいらっしゃいます。

次号からは

もう少し突っ込んで

認知症のある方特有の食事介助について

お伝えする予定です。

よかったらお立ち寄りください m(_ _)m

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2385

POSTさんのサイトhttp://1post.jpに

「食事介助」の記事が掲載されました。

http://1post.jp/2016/03/14/interview_ot_dementia_colum03/

よかったらお立ち寄りください m(_ _)m

・・・追記・・・2016/03/15 21:20

POSTさんのFacebookに

たくさんの方から「いいね!」「シェア」していただき

とても嬉しく思います。

どうもありがとうございます。

スプーン操作を変えるだけで、多くの方の食べ方が変わります。

これからもそのことを一人でも多くの方に伝えていけるように

ガンバリマス!

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2212

開口が良い

って言われている方の中に

視覚的被影響性亢進という症状のある方が

少なからずいて

しかも、そのことを知らない職員も

少なからずいるという現実があります。

視覚的被影響性亢進というのは

前頭側頭型認知症の症状の1つで

「眼で見たものに強く影響を受けてしまう」という症状ですが

臨床的には

アルツハイマー型認知症の進行したケースでも

よく見かける症状の1つです。

食事場面でどんな風に現れるかというと

たとえば

食欲がなくても

目の前に食塊がのったスプーンを差し出されたら

開口してしまうというカタチで現れたり。

たとえば

まだ口の中に飲み込んでいない食塊があるのに

開口してしまったりというカタチで現れることもあります。

「食べたいのね」

「食欲があるのね」

「開口がよくて介助しやすい」

などと誤解されることもよくあります。

気をつけないと

満腹感を失わせてしまったり

誤嚥性肺炎を起こしてしまうことになりかねません。

Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/2224

最近のコメント