関与の適切さが担保されていれば

開口してくれない、開口できない、という行動には

口唇を開けてくれない、開けられない、

もしくは、

歯を噛み締めていて開けてくれない、開けられない

と大きく分けると2つのパターンがあるこちに気がつくと思います。

まず、どちらなのか、

口唇を開けることと顎を開けることのどちらが困難なのかを把握します。

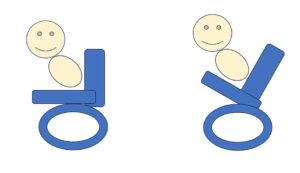

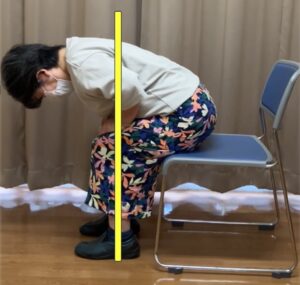

この時に同時に頸部や体幹、上肢などのアライメントと筋緊張も把握します。

口を開けてくれないのではなくて

開けたくても開けられない

姿勢の問題、ポジショニングで対処すべき問題もあるからです。

意外に多いのが

顎の開閉は可能でも口唇閉鎖のままというケースです。

口輪筋に力が入ってしまっているので開口したくてもできない状態です。

そのような時には、介助者の示指を口唇中央にそっと当てて円を描くように動かします。

この時穏やかな口調で「くちびるが楽になります」と語りかけます。

すると口唇閉鎖が緩んできますから

「そうです。いいですね。その調子です。」と語りかけます。

口輪筋が十分に緩めば、すぐにその方の手続き記憶を確認しながら(前記事参照)

前歯もしくは奥歯からブラッシングを始めます。

口輪筋がまだ硬くて少ししか開口しない場合には

緩んだ部分から介助者の示指を口唇の内側にいれて

決して無理やりはしないで、可能な範囲で円を描くようにマッサージを行います。

すると、だんだん口輪筋が緩んでくるので口角や下唇の裏側など

まだ緩んでいない部分のマッサージを行います。

(この時に 口唇小帯 の部分は避けるようにしましょう。)

口輪筋が十分に緩んだことを確認できたらブラッシングが可能となります。

次に口唇は開いても歯と歯を噛み締めてしまっていて開口できない

顎がしっかり閉じてしまっている場合の対応について記載していきます。

口唇を開くことはできるので一部でも歯を見ることは可能です。

その見えている可能な範囲で(無理に範囲を広げずに)歯をブラッシングします。

穏やかな口調で

「歯を磨きますよ」「歯が綺麗になります」「お口の中がさっぱりします」

などの感覚や感情に働きかける声かけをしながらブラッシングをします。

すると、前歯からだんだんと奥の方に歯ブラシを移動させることが可能となります。

奥歯の表側をブラッシングできたら十分に時間をかけると緩みを感じられると思います。

緩みを感じたら奥歯の上側をブラッシングします。

相手の身体とのノンバーバルコミュニケーションをとりながら介助するのです。

緩んでいない→まだなのね、じゃあこれ以上は無理やりはしない→介助という動作で相手に伝える

口腔ケアという介助というを通して

相手の身体反応という行動と自身の行動というコミュニケーションを行うことです。

当然、昨日はすぐに緩んだのに今日はなかなか緩まない

ということだって起こり得ます。

人間ですから。

逆に自身の介助だって、昨日はきちんと感受できたのに今日はちょっと強引だったかも。

ということだって起こり得ます。

人間ですから。

状況だって違うでしょうし。

大切なことは

常に毎回100%の完璧な実践が為されることではなくて

常に毎回自覚できていること。

少なくとも自覚しようと意思することです。

その時起こった事実をきちんと感受し自身の認識を自覚しようと意思することです。

この過程にゴールはありません。

イマ、ココでの言動には

カコ、タシャとの関係が顕在的にも潜在的にも反映されるものだからです。

奥歯の上側をブラッシングできるということは

わずかであっても歯と歯の噛み締めが減少し、顎が開いたことの証左ですから

そうなれば、もう大丈夫です。

決して焦らずにここできちんと時間をかけて

「いいですね。歯がすごく綺麗になります。」と声掛けしながらブラッシングすると

もっと大きく開口できるようになりますから

奥歯の裏側もブラッシングできます。

噛み締めがきつくて上述の対応でも困難な時にはKポイントを刺激します。

いきなり指を口の中に突っ込もうとすると噛まれてしまいますから

緩んでいる口唇の間から示指を入れて

下の歯の表側と頬の間を通って奥歯まで指を入れてから

歯ぐきの内側に示指を入れて該当箇所を押します。

すると開口してもらえます。

これは最後の手段として、できるだけ上ふたつの方法で

開口してもらえるように関与していきます。

口腔ケアに協力してもらえない、開口してもらえない

時には、必ずその方にとっての必然があります。(理由や原因ではなくて必然)

まず、開口してもらえない場面そのものをきちんと観察する情報収集から始めましょう。

「開口してもらえない時には〇〇する」というようなハウツーは卒業しましょう。

その時その場でのその関係性において関与していくことができるようになるために

まず、今、その方に何が起こっているのかを洞察できるように

そのために自身の「行動」というもうひとつの言葉(自覚的に選択された行動)で働きかけ

対象者の「反応行動」というもうひとつの言葉をきちんと聴くことから始めましょう。

最近のコメント