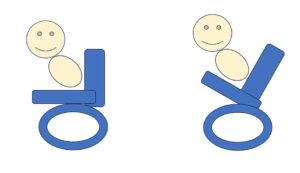

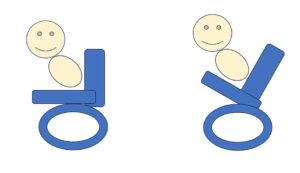

上図のように

車椅子上で体幹が前傾してしまう

背もたれに寄りかかるように動作介助しても

身体が硬くてすぐに前傾してしまう方っていますよね?

ティルト型車椅子に変更してティルトを倒してもやっぱり前傾してしまう

そのような場合、どうしていますか?

車椅子上での姿勢について

車椅子上でクッションを入れる対処はしても

臥床時の姿勢、ポジショニングの見直しをしている人は少ないのですが

実はここが重要なのです。

上述のような方の場合

骨盤と体幹の分離が不十分というケースが圧倒的に多いものです。

臥床や離床介助の時に

立ち上がり時の動作を確認すると

腰背部を伸張した前傾ではなくて

骨盤も一緒に浮き上がってしまう。

なんなら、下肢も屈曲位のまま、浮き上がってしまい

足底接地や足底への荷重が難しい。。。ということもあります。

臥床時は

体軸内回旋が乏しく

骨盤を動かすと下肢も体幹も一緒にゴロンと転がってしまいます。

運動麻痺があるわけでもないのに(運動麻痺があることも多々ありますが)

全身がガチガチに硬くなってしまっているのです。

そして、このガチガチの硬さに対応せずに

座位でのポジショニングしかしていない人がとても多いのです。。。

こんなにガチガチだとおむつ交換も大変ですし

臥床はしていても、寝ても寝た気がしないと思います。

臥床本来の目的である身体をゆっくり休めることができないのではないでしょうか。

こんなにガチガチに硬くなってしまうのには理由があって

1)ポジショニングをまったくされてこなかった

2)不適切なポジショニングをされてきた

どちらでも起こり得ます。

筋緊張緩和目的のポジショニングは

過剰な筋緊張をせずとも臥床できるように環境調整することが肝要です。

まず、個々人のキーポイントを見つけられるように観察します。

臨床上、最も多いのは、

骨盤の傾きや肩甲帯の不安定さを見落とされているケースです。

そこを対応するだけで身体柔軟性が発揮されるようになります。

また、下肢の伸展パターンに対しては

骨盤後傾と股関節の屈曲位を引き出すような設定をすると

伸展パターンの抑制が可能となることも多々ありますし

側臥位設定することで伸展パターンの抑制が可能となることもあります。

どうしたら良いか、途方に暮れてしまう、という人は

まず、全身のアライメントを観察してください。

ベッドの足元側から観察し、

次にベッドの右側から、左側からも観察してください。

観察が難しければ、許可を得た上で臥床時の姿勢を写真に撮り、

各関節がどうなっているのか、一つひとつの関節角度をきちんと確認しましょう。

そして必ず筋緊張を確認しましょう。

全身の一つひとつの関節の状態がどうなっているのかがわかり

筋緊張も把握できれば

どうしてそうなっているのか、どうしたら良いのかということが

自然と一本道のように浮かび上がってきます。

あとは、浮かび上がってきたことを具現化するだけです。

この繰り返しで即座に観察・洞察することができるようになります。

どうポジショニングしたら良いかわからない

と言う人に限ってこの過程をすっ飛ばしていますが

「自分がわからない」という事実にきちんと向き合って

どうしたら自分自身でわかるようになるのかを考え対処しない限り

永遠にわからないままです。

そうするとハウツーを当てはめるだけになってしまい

しかも当てはめたハウツーがその方に適切だったかどうかもわからないままとなってしまいます。

どうポジショニングしたら良いのかがわからないのではなくて

その方に何が起こっているのかがわかっていないのですから

何が起こっているのかをわかるようにならなければいけません。

(認知症のある方への生活障害やBPSDへの対応とまったく同じコトが違うカタチで現れています)

ここを誤解している人がとても多いのです。

「どうしたら良いか」と問うのではなく

「何が起こっているのか」と問うべきであり

「自分がこの方に何が起こっているのかわからない。どうしたらわかるようになるのか」

と問うことから始めるしかありません。

正しく問うことができるから正しい答えを得られます。

今までは問うてはいたけれど問い方を間違えていたのです。

だったら、間違えずに問えるようになれば良いだけです。

ポジショニングに限らず

食事介助や認知症のある方への対応なども含めて

最も重要なことは常に状態把握・評価です。

実習において学生に体験学習させるべきはこの臨床姿勢であり

協会主催の研修会でも再学習を促した方が良いと考えています。

なぜなら、私の経験ですが

(各地で多様な主催者から多様なテーマで多数の講演を依頼されてきました)

講演後の質疑応答で「どうしたら良いのでしょう?」と質問する人は多くても

「どうしたら的確な評価を行えるようになるのでしょう?」と質問した人は

今までに1人しかいませんでした。

正しく問える能力を養成すべきだと考えています。

それでは、次の記事で

ポジショニング設定の基本についてご説明します。

最近のコメント