こんにちは!教育部です!!!

寒い日が続いてますが皆様体調を崩されていないでしょうか!?

教育部アラカルト令和元年初投稿です!

今回、第1回目の『臨床実習指導者講習会』が国際医療福祉大学小田原保健医療学部で開催されました。

皆様の所にも通達はいっているとは思いますが今後、実習生を指導していくにあたっては受講しなければならない講習会となっております。

詳細は講習会ページにも載っていますが以下にも同文を貼っておきたいと思います。

「理学療法士作業療法士養成施設指定規則」の改定(2018年10月5日)に伴い、臨床実習指導者の要件が下記のように変更されました。

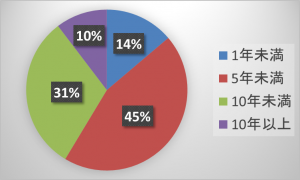

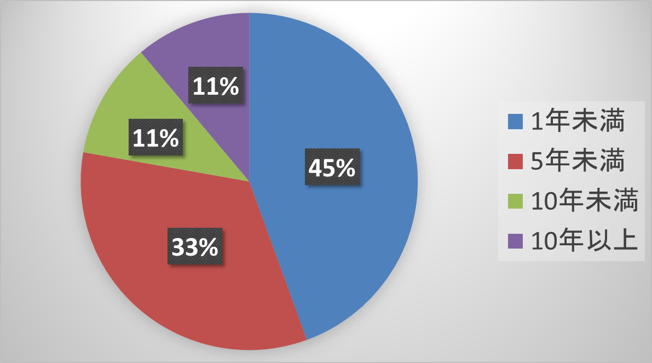

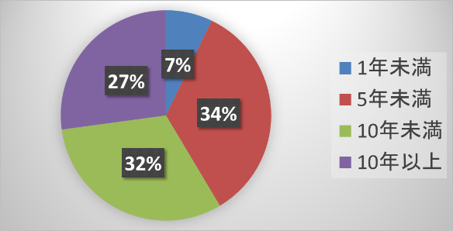

実習指導者は、理学療法・作業療法に関し、相当の経験を有する理学療法士・作業療法士とし、免許を受けた後、5年以上業務に従事した者であり、かつ次のいずれかの講習会を修了した者であること。

・厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会

・厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会

・一般社団法人日本作業療法士協会が実施する臨床実習指導者中級・上級研修

参照:【重要】厚生労働省よりお知らせ

なお、臨床実習指導者要件の適用開始は、2020年4月に入学した学生からとなります。そのためこの学生が臨床実習に参加する際には上記の要件が必要となります。

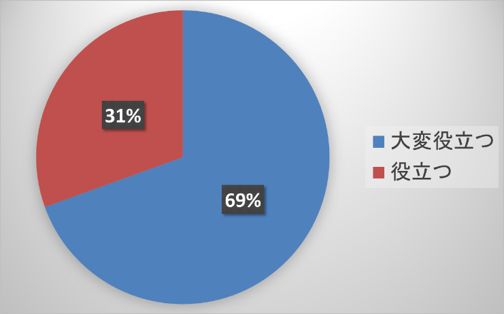

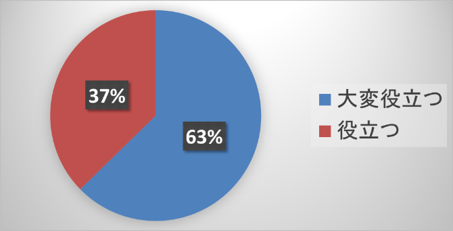

今回の改定は、理学療法士・作業療法士の未来を左右する重要な変化です。この変化は臨床実習に関することだけではありませんが、本講習会は、臨床実習指導における教育の質の向上を図り、もって国民の医療・福祉の発展に寄与することが目標です。

この実現が、私たち自身を守ることにつながります。そのためにもぜひ受講いただき、多くの意見交換を行い、新しい臨床実習を実施した後輩育成をお願い致します。

と記載されています。

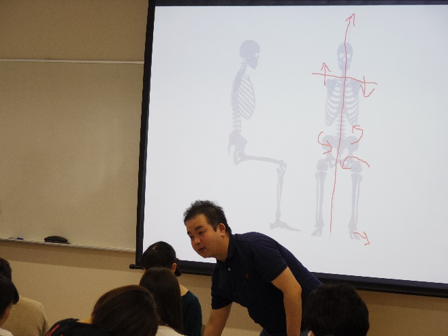

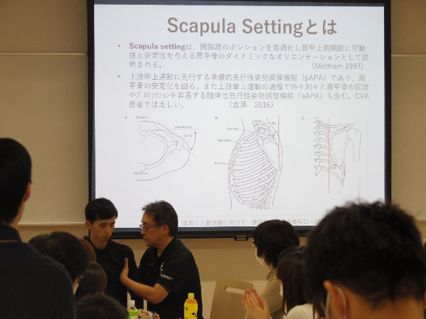

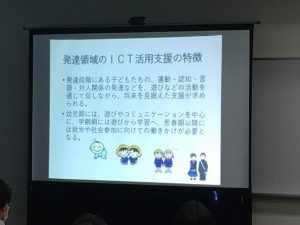

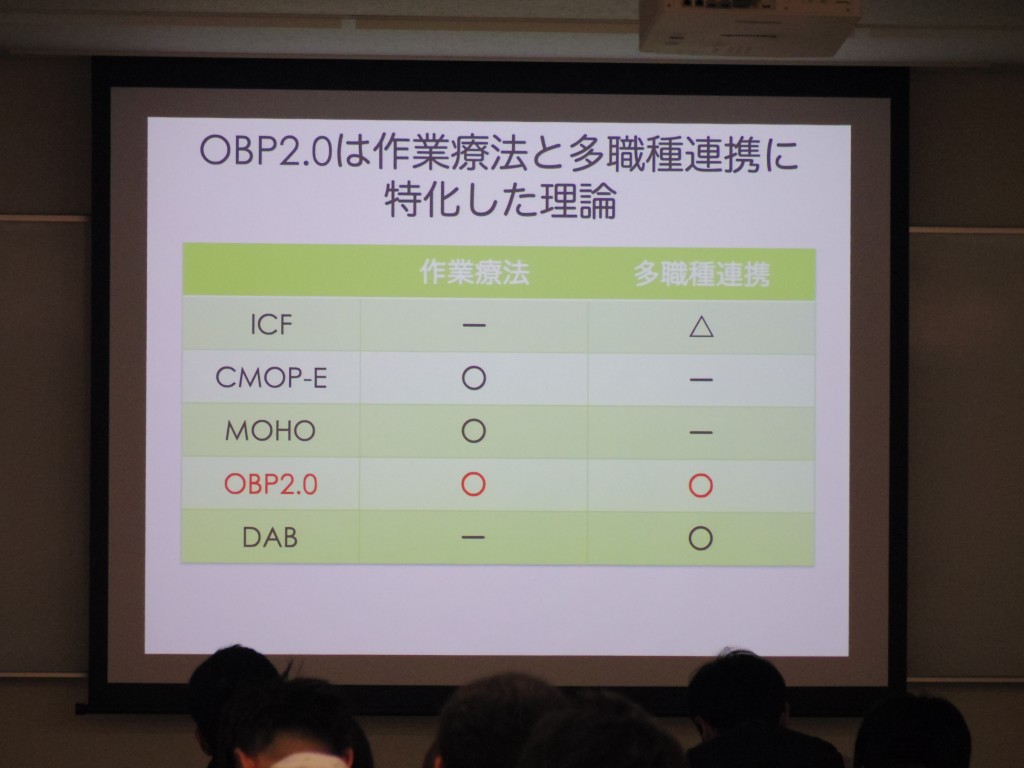

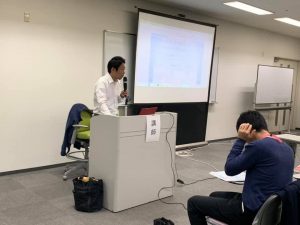

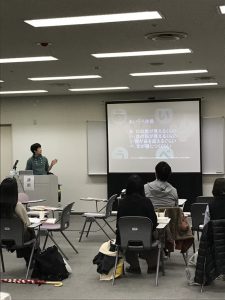

講習会は2日間開催されグループ別に分かれ『世話人』と呼ばれる講師の先生が各テーブルにつき様々な議題についてディスカッションを重ねていきます。

グループ内でも活発な意見交換がうまれたり世話人の先生方の『クスッと笑える話』なども沢山あり

終始和気藹々と講習会が進んでいきました。

各々の病院での実習に関するエピソードなども聞ける大変貴重な場となっております。

今後の臨床指導に関することだけではなく、同じ境遇にある作業療法士同士で意見交換も出来る良い場だなと感じました。

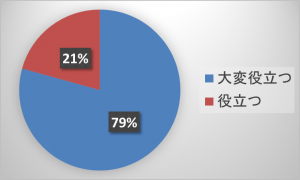

2日間と長丁場にはなりますが、講習会を受けておいて損することは絶対にないと思います!

是非、皆様も活発な参加をご検討ください。

第2回目の臨床実習指導者講習会の受付は終了してしまった為

本日より受付開始の第3回目の臨床実習指導者講習会に是非ご応募ください。

第3回は令和2年3月20日(金)~3月21日(土)

会場 横浜リハビリテーション専門学校

で開催されます。

たくさんの参加者お待ちしております!

-講義の様子-

-講義の様子- -講義の様子-

-講義の様子- -講義の様子-

-講義の様子-