2022年度3回目の学術部主催スキルアップ研修会は,高次脳機能障害の専門作業療法士でもあります,森下史子先生を招いて『高次脳機能障害の作業療法 ~OTが診る注意障害~』を開催致しました.

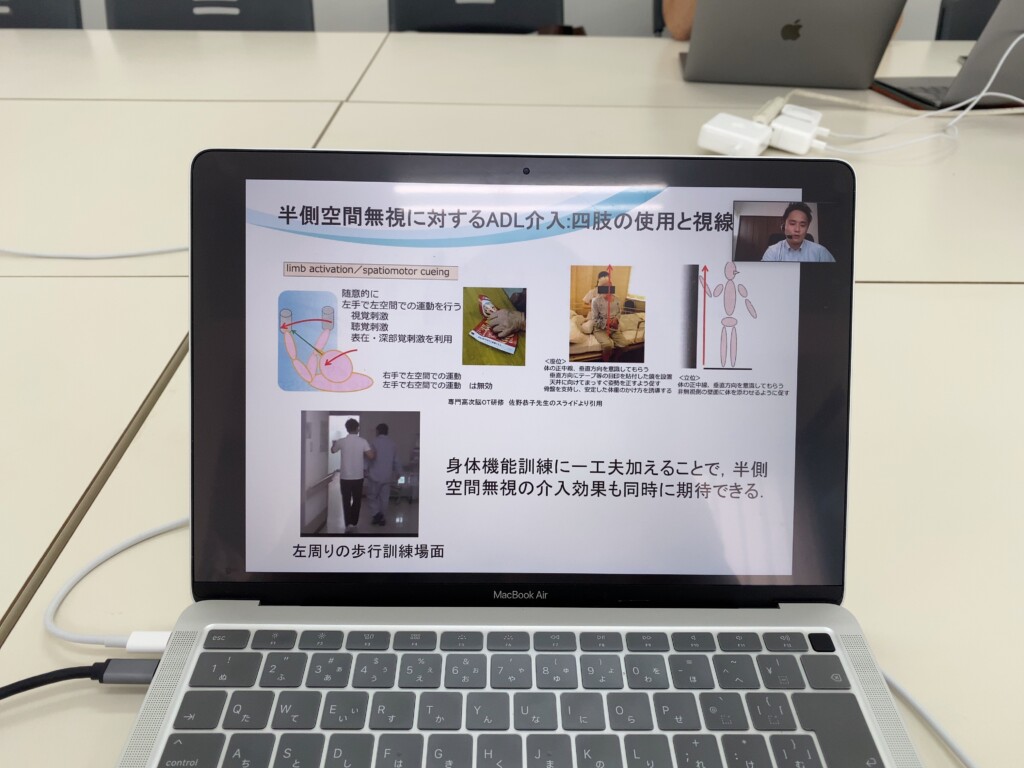

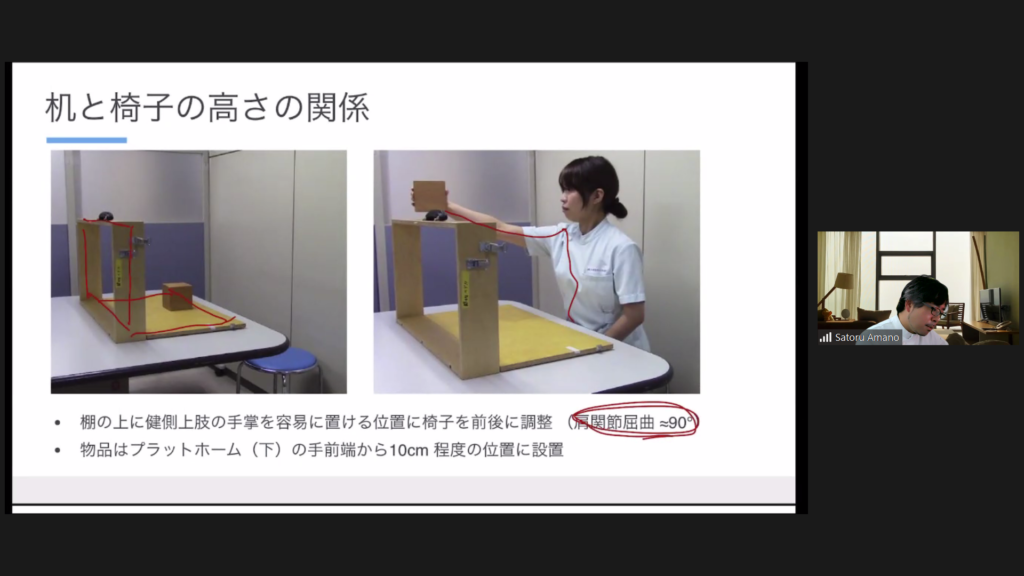

実演や実際の症例を提示していただきながら講義が展開し,注意障害の基本的知識・評価・リハビリテーションにおける介入まで理解が深まる内容でした.また,使用頻度の高い評価バッテリーに関しては実際の症例を提示してご説明してくださり,明日から使える講義となりました.

また,今回の講義を通して,私達作業療法士が普段関わる症状の中でも最も多いと言っても過言ではない注意障害に対して理解が深まったと思います.

お忙しい中快く承諾してくださった森下先生,業務の合間を縫って参加してくださった皆様におかれましてもありがとうございました!

今年度も残すところ半年となりましたが,スキルアップ研修班ではまだまだ研修会を企画しておりますので是非参加をお願いします.

文責:梶原真樹

【講義の様子】

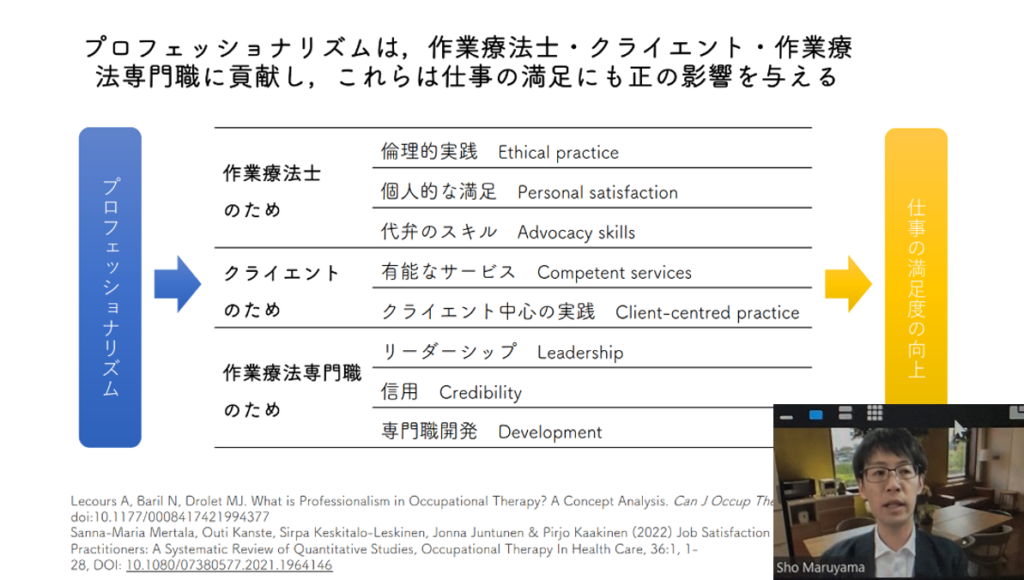

~Zoomでの様子~

~Zoomでの様子~