こんにちは。

自動車運転班です。

今回は、先日二俣川免許センターにて「医療機関からの評価申し送り」に関する打診・議論をした中で

皆様にも共有させていただきたいことがありましたのでお伝えさせていただきます。

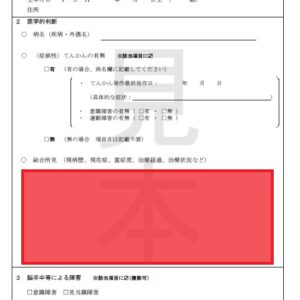

医療機関ごとに医師が記載する警察指定様式の診断書「神奈川公安委員会提出用診断書(以下、「診断書」)」とは別に

作業療法士が評価した運転能力評価の結果(机上検査やドライブシミュレーターの結果、それらをまとめた用紙)を添付している場合もあると思います。

しかし医師が作成した「診断書」以外は原則として免許センターで受け取ることはできず、ご本人に返却されることになるそうです。

ただし、というところでここが今回お伝えしたい部分です。

診断書を作成する際に

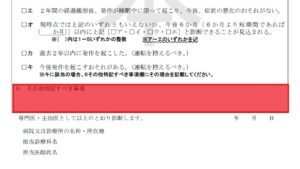

1)令和6年4月に改定された際に「診断書」の総合所見欄が拡大されたため、運転能力評価の結果をふまえた医師の所見を総合所見欄にまとめて記載する。

(もしくは、枠は小さいが裏面下部の「その他特記すべき事項」に記載)

(ここでその所見に記載してもらえるように評価結果をお伝えしておく)

2)その所見の中で参考にした検査結果(机上検査の結果やドライブシミュレーターの結果として出力される用紙)を、上記文中に「別紙参照」の記載の上で当該用紙を添付する。

の2点を行なうことで、検査結果も添付資料として参照していただけます。

評価した内容を医師に伝えつつその内容を踏まえて診断書を作成していただくことに関しては当然の流れですが、

医師に参考とした資料を「別紙参照」として記載していただくことで有用性が出ますので

是非免許センターに評価結果を伝える方法としてご活用いただければと思います。

自動車運転班では、引き続き免許センターや教習所協会等の方々との連携を図っていき、皆様に情報発信できればと思っています。

何かありましたら、お気軽に自動車運転班までご連絡ください!